The Use of Cryosupernatant Plasma Fraction in the Complex Treatment for the Correction of Thrombohemorrhagic Syndrome in Septic Patients

Annotation

Purulent-inflammatory diseases are widespread and account for 1/3 of all surgical pathology. A severe life-threatening condition is the development of sepsis, with a mortality rate of up to 43 %. The aim of the study was to compare the dynamics of the course of thrombohemorrhagic syndrome with the use of cryosupernatant plasma fraction and freshly frozen plasma in patients with phlegmon and sepsis. Two groups of patients with phlegmon of soft tissues and sepsis were formed. Cryosupernatant plasma fraction transfusions were performed in the main group (34 patients, 47.9 %) as part of cryoplasma–enzyme therapy, and in the comparison group (37 patients, 52.1 %) with freshly frozen plasma. A study of hemostasis parameters indicated the presence of tombohemorrhagic syndrome. The effectiveness of the therapy was evaluated 8–10 days after its start. The addition of complex therapy with cryosupernatant plasma fraction contributes to more effective relief of thrombohemorrhagic syndrome compared with the use of freshly frozen plasma and improved treatment results, which is manifested in accelerated wound cleansing and filling with granulation tissue for 3.7 days, a 1.7-fold reduction in mortality, and the absence of complications of the septic process of a thrombotic or thromboembolic nature.

Unfortunately, the article is available only in Russian

Введение

Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей широко распространены среди хирургических заболеваний. Тяжесть течения заболевания зависит от степени распространенности гнойно-некротических поражений и напрямую обуславливает количество осложнений [Аль-Канани и др., 2020; Баранцевич и др., 2020; Трубчанина и др., 2024; Malykh et al., 2024]. Тяжелым жизнеугрожающим состоянием, возникающим вследствие прогрессирования гнойно-воспалительного процесса, является развитие поражения органов и систем (полиорганная недостаточность), отдаленных от гнойных очагов, являющееся неотъемлемой частью сепсиса согласно критериям современной классификации Сепсис-3. Летальность при данном осложнении остается на достаточно высоком уровне (до 43 %), в виду чего не теряет актуальности и требует новых подходов в лечении [Руднов, Калабухов, 2016; Гоманова, 2020; Гоманова, Бражников, 2021; Гусев и др., 2021; Плоткин, 2021]. Данные изменения сопровождаются нарушением циркуляции крови в микрососудистом русле [Литвицкий, 2020; Iba et al., 2016; Levi, Scully, 2018] и обусловлены тромбогеморрагическим синдромом [Чирский и др., 2020; Куликов и др., 2022]. Эффективность коррекции тромбогмеррагического синдрома путем применения трансфузий свежезамороженной плазмы (СЗП) в составе криоплазменно-антиферментной терапии доказана при лечении флегмон [Цеймах и др., 2021]. Однако трансфузии свежезамороженной плазмы приводят к внутрисосудистому повышению факторов свертывания и изменению микроциркуляции, что требует обязательного совместного применения гепарина. Наряду с этим гепаринотерапия создает опасность возникновения «рикошетных» тромбозов, коагулопатии, кровотечений [Степанов и др., 2021; Цеймах и др., 2022]. На долю тромбогеморрагических осложнений в структуре хирургической патологии приходится 28–33 % случаев. Ряд зарубежных авторов отмечает лучший эффект при трансфузии криосупернатантной фракции плазмы в сравнении со свежезамороженной плазмой при лечении гематоуремического синдрома, тромбогеморрагической пурпуры и других заболеваний [Селиверстов и др., 2023]. Все выше перечисленное обусловило решение о возможности купирования тромбогеморрагического синдрома у септических больных на фоне распространенных флегмон мягких тканей путем применения трансфузии криосупернатантной фракции плазмы (КСНП) (методика получения разработана Елыкомовым В.А. и соавторами (1978 г) и заключается в удалении из СЗП криопреципитата) [Галстян и др., 2020] в составе криоплазменно-антиферментной терапии [Цеймах и др., 2024].

Цель исследования – сравнение динамики течения тромбогеморрагического синдрома при применении криосупернатантной фракции плазмы и свежезамороженной плазмы у больных с флегмонами и сепсисом.

Материалы и методы

Критериями отбора больных для исследования были наличие флегмоны мягких тканей и сепсиса. Место проведения исследования – отделение гнойной хирургии КГБУЗ «Городская больница № 8», г Барнаул, являющееся клинической базой ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ. Численность больных – 71 человек.

Мужчин в исследовании было 47 (66,2 %), а женщин – 24 (33,8 %). Средний возраст 67 + 3,45 лет. Ограниченные флегмоны (1 анатомическая область) отмечены у 25 (35,2 %) пациентов, а распространенные (2 и более анатомических областей) – у 46 (64,8 %) пациентов. При вскрытии гнойный экссудат получен у 28 (39,4 %), гнилостный – у 3 (4,2 %), некротические изменения отмечены у 40 (56,3 %). В зависимости от глубины распространения гнойно-некротического процесса отмечены субфасциальные флегмоны у 20 (28,2 %) больных, межмышечные – у 49 (69 %) больных, забрюшинные –

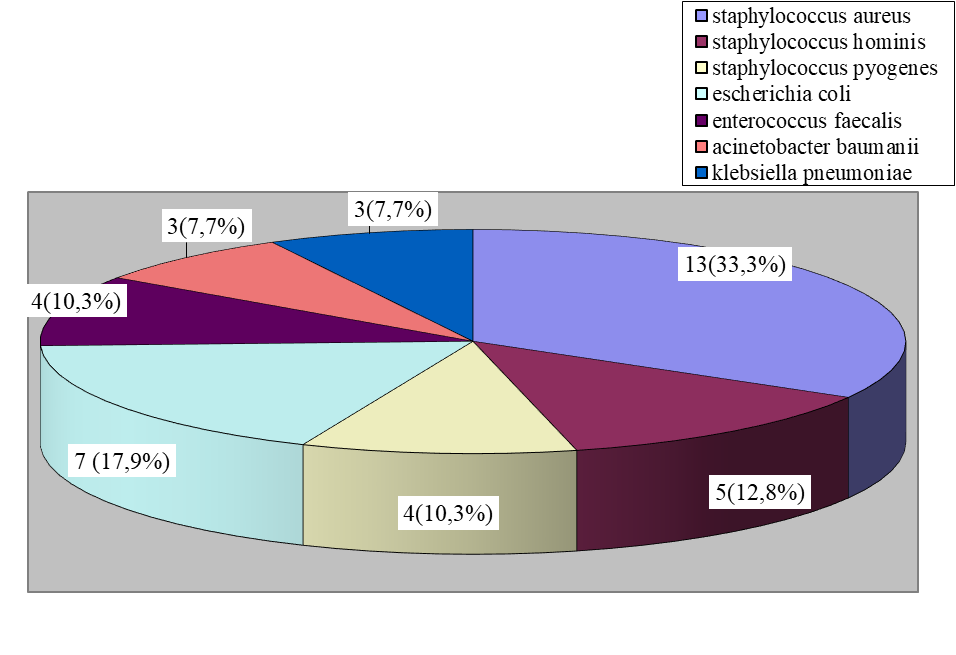

у 2 (2,8 %) больных. Диагноз сепсиса выставлен на основании критериев классификации Сепсис-3 у всех больных. При бактериологическом исследовании крови на стерильность микрофлора из периферической крови выделена у 39 (55 %) больных. Наиболее частым возбудителем сепсиса является Staphylococcus aureus, однако высока и доля Гр-флоры, она составила 13 (33,3 %) случаев, что представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Характер микрофлоры, выделенной из периферической крови у септических больных на фоне флегмон мягких тканей

Fig. 1. The nature of the microflora isolated from peripheral blood in septic patients against the background of phlegmon of soft tissues

При этом в 25 (64,1 %) случаях выделялись микроорганизмы, чувствительные к антибиотикам, а в 14 (35,9 %) случаях – резистентные. Наиболее часто встречаемые осложнения септического процесса были: стафилококковая деструкция легких и плевры у 19 (26,8 %) больных, гематогенный остеомиелит – у 7 (9,9 %), метастатические абсцессы мягких тканей, печени, почек – у 13 (18,3 %), медиастенит (передний и задний) – у 6 (8,4 %), кровотечения из острых язв желудочно-кишечного тракта – у 9 (12,7 %), бактериальный эндокардит – у 5 (7 %). Обе группы были полностью сопоставимы по гендерным признакам, имеющимся осложнениям септического процесса, характеру проведенных операций у больных. Диагностические мероприятия, проводимые у больных при поступлении и в процессе лечения, носили комплексный характер и включали углубленное изучение изменений в системе гемокоагуляции и фибринолиза:

- Общие коагуляционные тесты:

- активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ);

- протромбиновое время (ПТВ).

- Тесты конечного этапа свертывания:

- фибриноген;

- тромбиновое время (ТВ).

- Физиологические антикоагулянты:

- антитромбин III (АТ III).

- Показатели фибринолиза:

- XIIa-калликреинзависимый фибринолиз (XIIa-ЗФ).

- Показатели уровня тромбинемии:

- ортофенатролиновый тест (ОФТ).

- Показатели уровня продуктов деградации фибриногена:

- Д-димер.

- Показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза:

- уровень тромбоцитов.

Первоочередным мероприятием, проводившимся при поступлении, было вскрытие и дренирование флегмоны мягких тканей с обязательным назначением антибактериальной терапии, инфузионной (дезинтоксикационной) терапии, криоплазменно-антиферментной терапии (трансфузии КСНП/СЗП, гепарин, ингибиторы протеиназ), адекватного обезболивания, а при необходимости – блокаторов протонной помпы, физиолечения и нутритивной поддержки.

Выделено 2 группы больных:

- Основная группа (34 пациента, (47,9 %) – больные с флегмонами мягких тканей и сепсисом, у которых в составе криоплазменно-антиферментной терапии проводились трансфузии криосупернатантной фракции плазмы.

- Группа сравнения (37 пациентов, 52,1 %) – больные с флегмонами мягких тканей и сепсисом, у которых в составе криоплазменно-антиферментной терапии проводились трансфузии свежезамороженной плазмы.

Статистическая достоверность подтверждалась посредствам программы STATISTICA – 7.0.

Результаты исследования

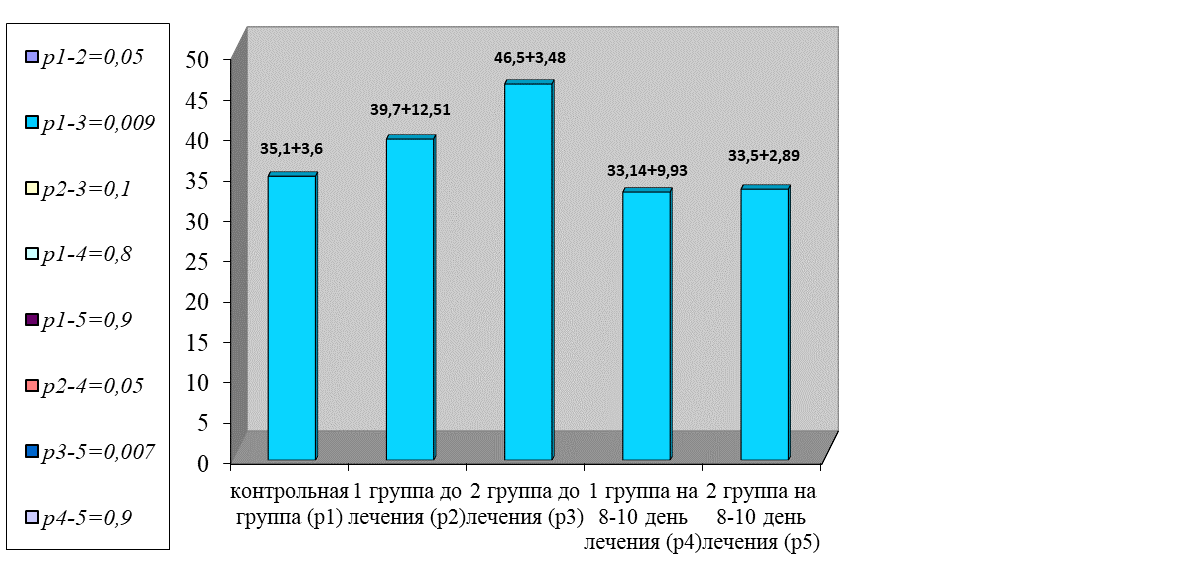

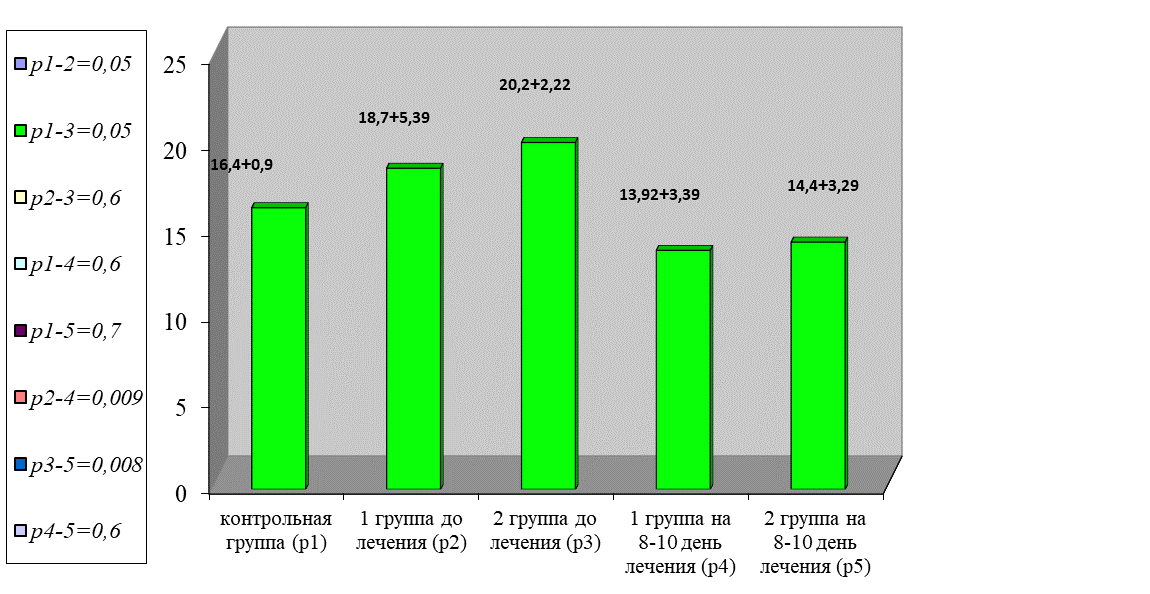

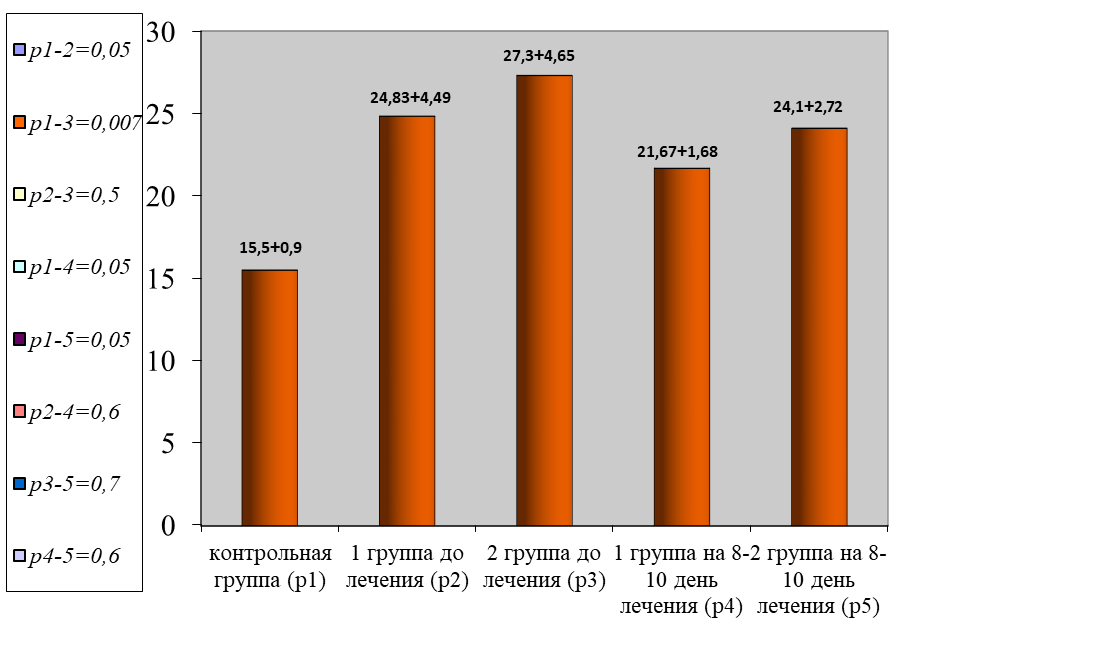

Показатели системы гемокоагуляции и фибринолиза отчетливо указывали на развитие тромбогеморрагического синдрома при септическом течении воспалительного процесса. Данные общих коагуляционных тестов, представленные на рисунках 2 и 3, и тестов конечного этапа свертывания на рисунках 4 и 5 указывали на наличие у больных гиперкоагуляционного синдрома.

Рис. 2. Динамика изменения активированного частичного тромбопластинового времени

Fig. 2. Dynamics of changes in activated partial thromboplastin time

Нарастание АЧТВ в обеих группах отмечено в одинаковой мере и превышало показатели в контрольной группе в среднем в 1,2 раза (р = 0,05).

Рис. 3. Динамика изменения протромбинового времени

Fig. 3. Dynamics of changes in prothrombin time

Увеличение показателей ПТВ в обеих группах превышало показатели в контрольной группе в среднем в 1,2 раза (р = 0,05).

Рис. 4. Динамика изменения тромбинового времени

Fig. 4. Dynamics of thrombin time changes

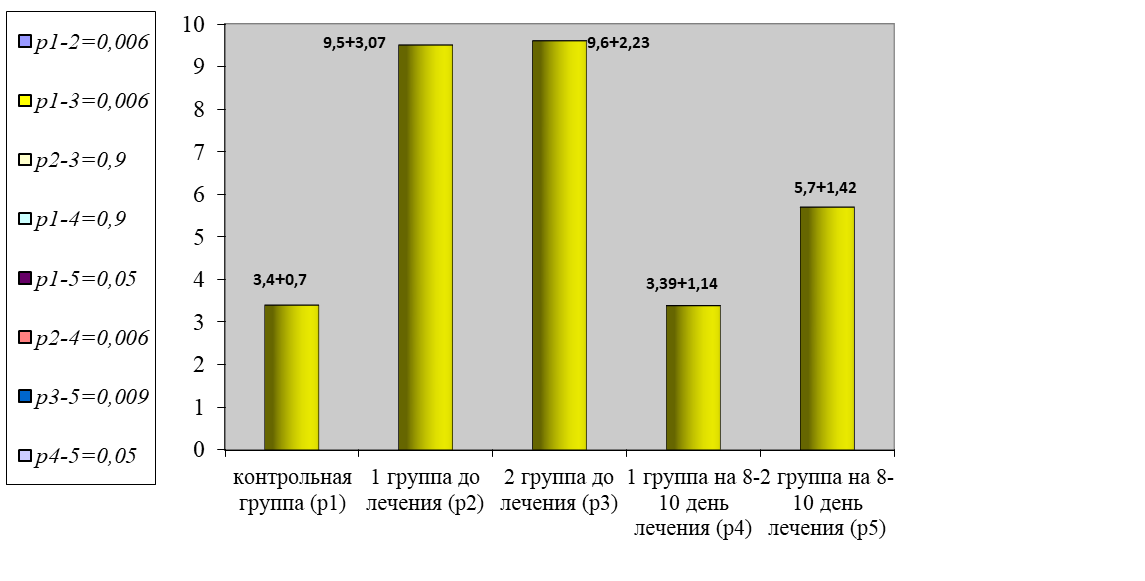

Показатели ТВ в обеих группах превышали показатели в контрольной группе в среднем в 1,2 раза (р = 0,05). Так, наиболее выражено было нарастание фибриногенемии. Уровень фибриногена у больных превышал данный показатель в контрольной группе в 2,8 раза (р = 0,006).

Рис. 5. Показатели уровня фибриногена

Fig. 5. Fibrinogen level indicators

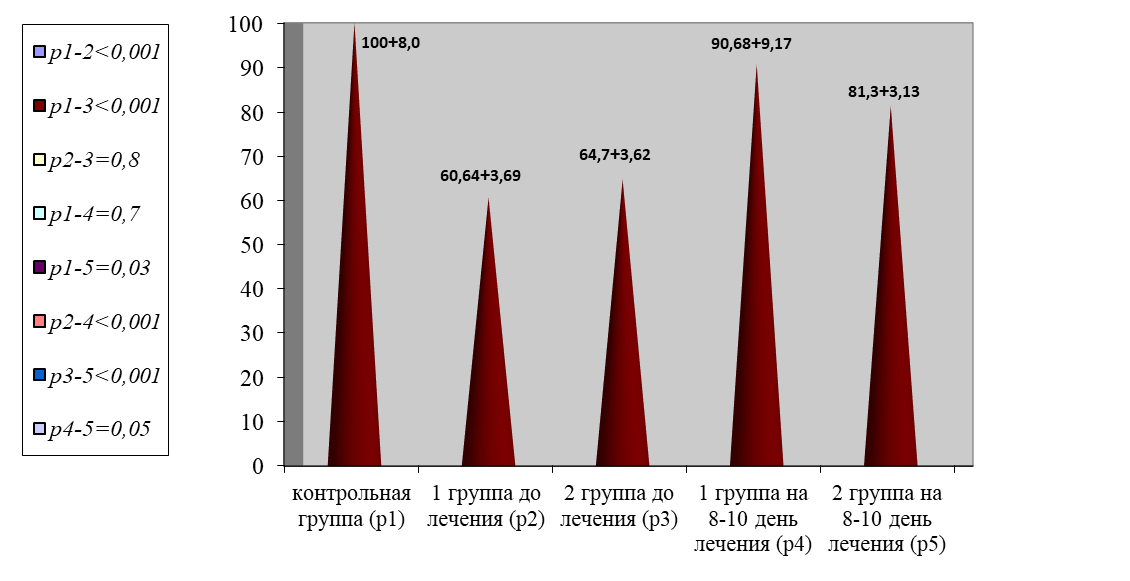

Отмечено падение физиологических антикоагулянтов по данным АТ III в 1,6 раза в сравнении с показателями контрольной группы (р < 0,001), рисунок 6.

Рис. 6. Динамика изменения уровня антитромбина III

Fig. 6. Dynamics of changes in antithrombin III levels

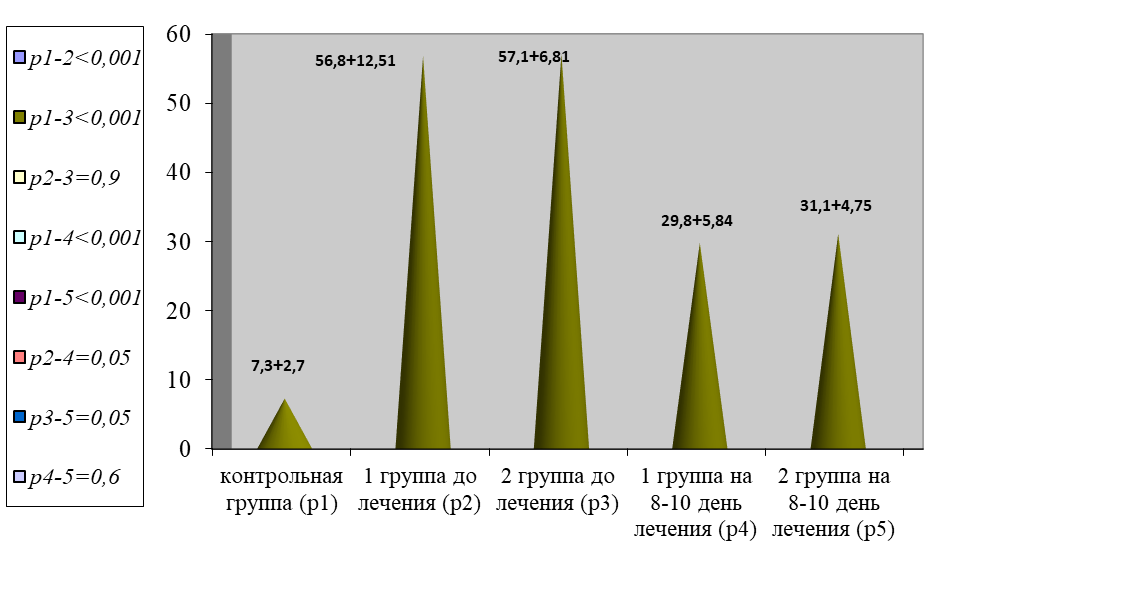

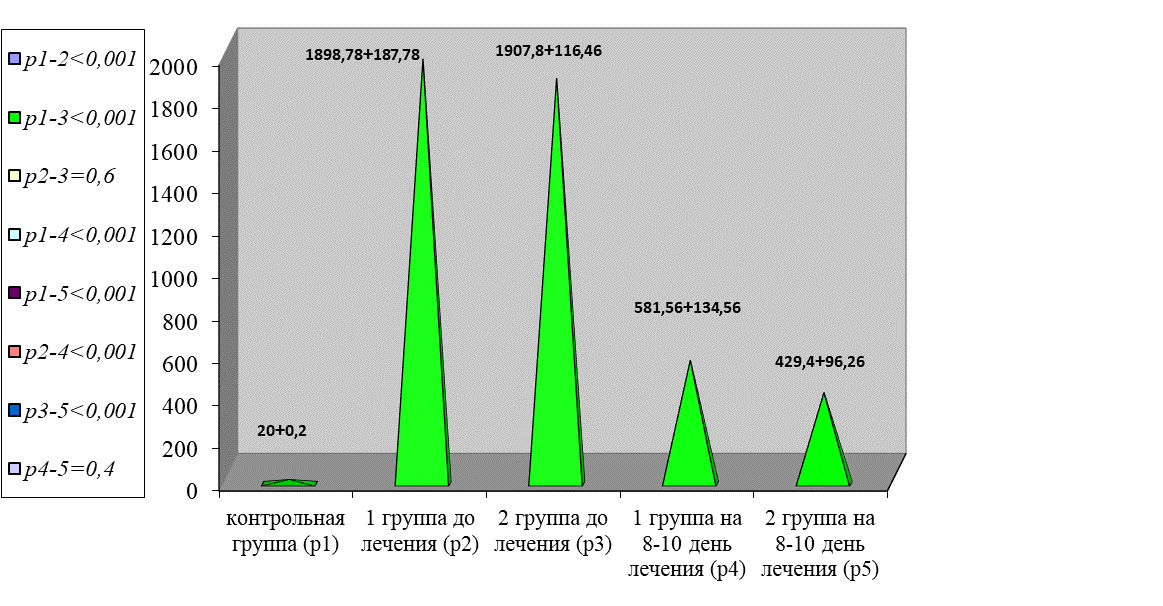

Так же отмечена депрессия фибринолиза. Так, по данным XIIa-ЗФ, отмечено увеличение показателей в обеих группах в 7,8 раза в сравнении с нормой (р < 0,001), рисунок 7.

Рис. 7. Динамика изменения показателей фибринолиза

Fig. 7. Dynamics of changes in fibrinolysis indices

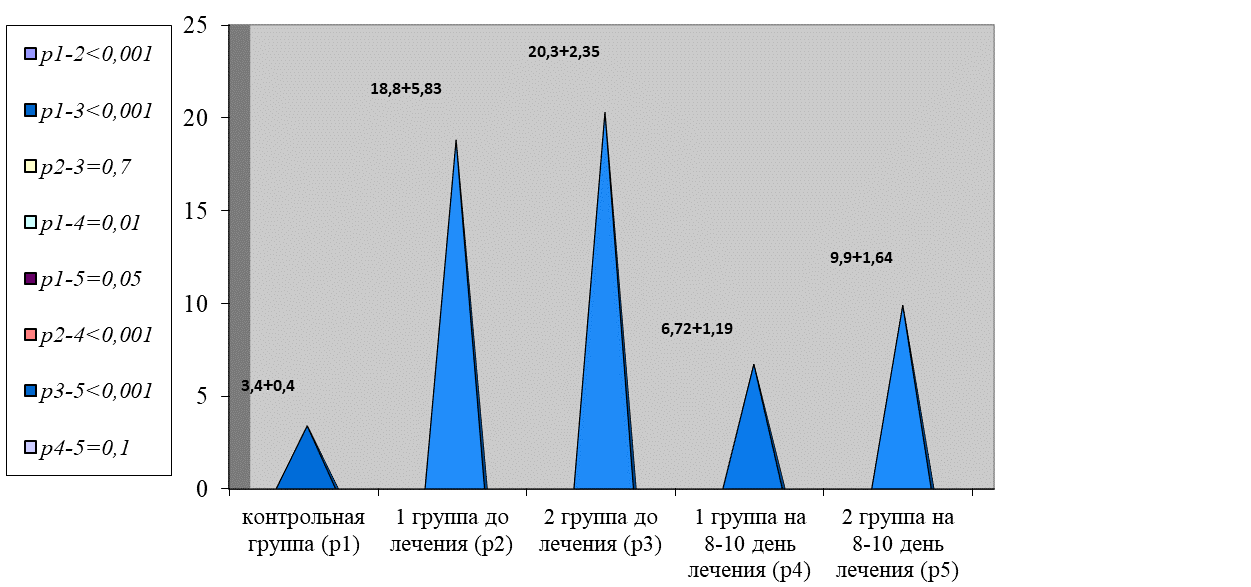

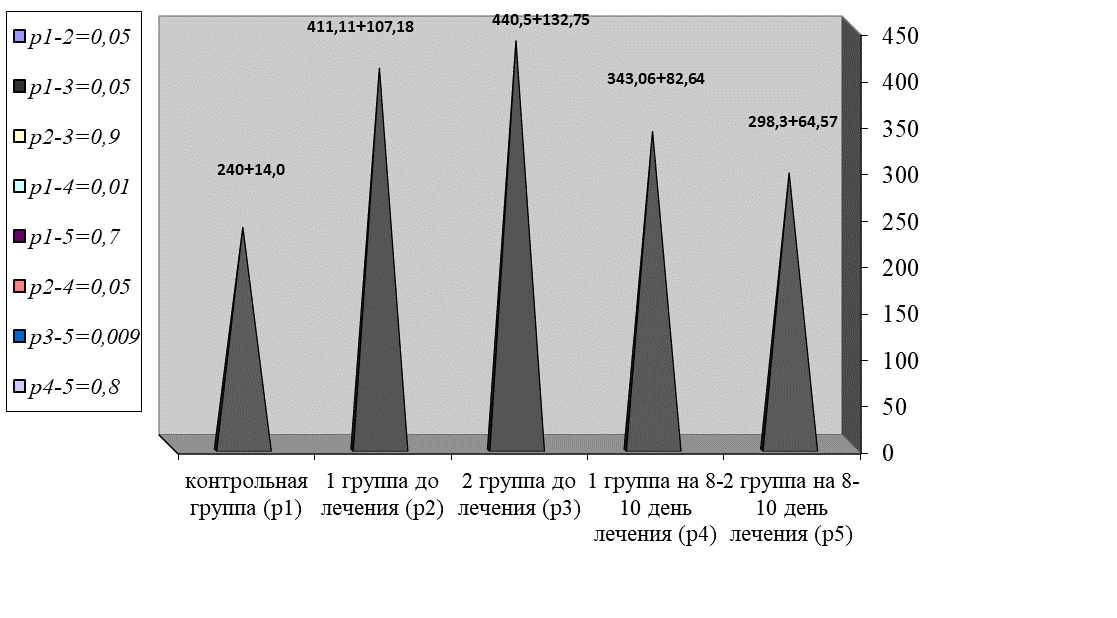

Наряду с этим прослеживалась выраженная тромбинемия. По данным ОФТ, отмечено нарастание показателей в обеих группах в 5,7 раза в сравнении с нормой (р < 0,001), рисунок 8.

Рис. 8. Динамика изменения показателей тромбинемии

Fig. 8. Dynamics of changes in thrombinemia parameters

По данным показателей деградации фибрина отмечено нарастание Д-димера в 95 раз в сравнении с контрольной группой (р < 0,001), рисунок 9.

Рис. 9. Динамика изменения показателей уровня продуктов деградации фибрина

Fig. 9. Dynamics of changes in indicators of the level of fibrin degradation products

А количество тромбоцитов увеличивалось в 1,8 раз в сравнении с нормой (р = 0,05), что представлено на рисунке 10.

Рис. 10. Динамика изменения уровня тромбоцитов

Fig. 10. The dynamics of changes in platelet levels

Следствием нарастающего тромбогеморрагического синдрома является нарушение микроциркуляции за счет изменения реологии крови, которое непосредственно препятствует достаточному поступлению лекарственных препаратов (антибиотики и так далее) в зоны гнойно-воспалительного процесса и зоны отдаленных поражений (паренхиматозные органы). В свою очередь, это приводит к нарастанию протеолиза в этих зонах. Для подавления тромбогеморрагического синдрома и, как следствие, эффективному деблокированию микроциркуляции, в комплексное лечение была введена криоплазменно-антиферментная терапия (переливание СЗП либо КСНП, гепарин, ингибиторы протеолиза).

Эффективность проводимой терапии оценивалась спустя 8–10 дней от ее начала. При этом при использовании КСНП отмечено более выраженное улучшение по ряду показателей системы гемокоагуляции и фибринолиза. Уровень фибриногена в основной группе был в пределах нормы и ниже, чем в группе сравнения, на 2,31 г/л (р = 0,05). Уровень антитромбина III был в пределах нормы в обеих группах, однако в основной группе он был выше на 9,4 %, чем в группе сравнения (р = 0,05). Наблюдалась отчетливая тенденция к купированию тромбинемии в обеих группах, однако наряду с этим в основной группе показатель ортофенантролинового теста практически входил в предел нормальных значений и был ниже на 3,18 мн/100мл, чем в группе сравнения (р = 0,05), что показано на расположенных выше рисунках 2–10.

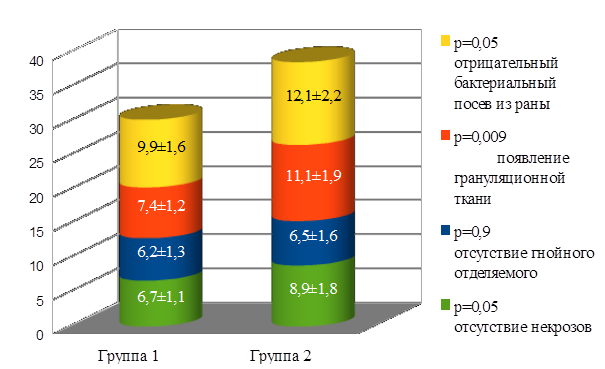

Анализ течения раневого процесса показал улучшение динамики его течения при применении криосупернатантной плазмы в сравнении со свежезамороженной. Так, за счет улучшения микроциркуляции вследствие купирования тромбогеморрагического синдрома отмечалось в основной группе отсутствие некрозов на 2,2 суток раньше (р = 0,05) и заполнение грануляционной тканью ран – на 3,7 суток быстрее (р = 0,009), чем в группе сравнения. Наряду с этим отрицательный бактериологический посев из раны был получен в первой группе на 2,2 суток быстрее, чем во второй группе (р = 0,05), рисунок 11.

Рис. 11. Динамика купирования местных изменений гнойно-воспалительного процесса у септических больных с флегмонами мягких тканей

Fig. 11. Dynamics of relief of local changes in the purulent-inflammatory process in septic patients with phlegmon of soft tissues

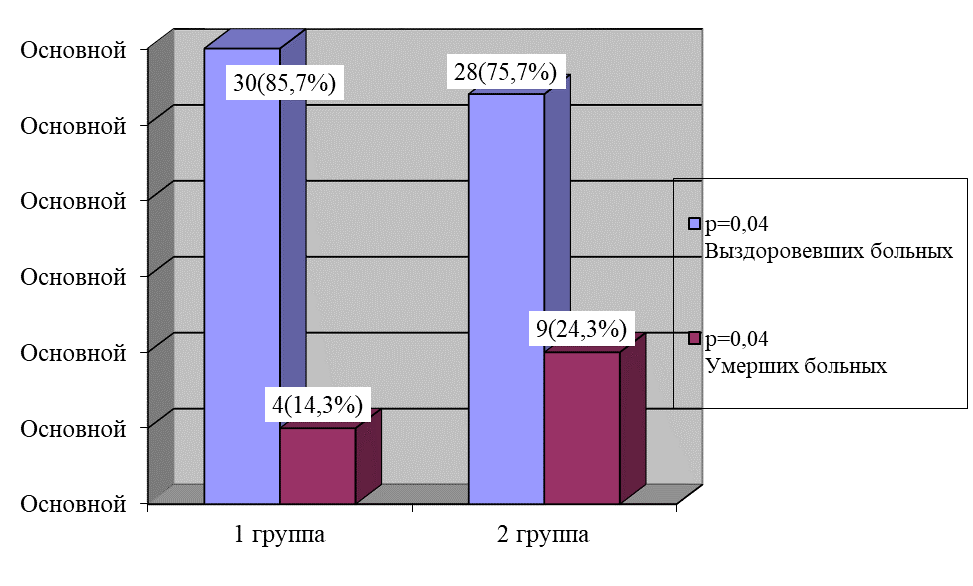

При анализе клинических исходов заболевания у больных в основной группе отмечено в 1,7 раз меньше количества умерших пациентов (р = 0,04), рисунок 12.

Рис. 12. Клинические исходы заболевания у септических больных

Fig. 12. Clinical outcomes of the disease in septic patients

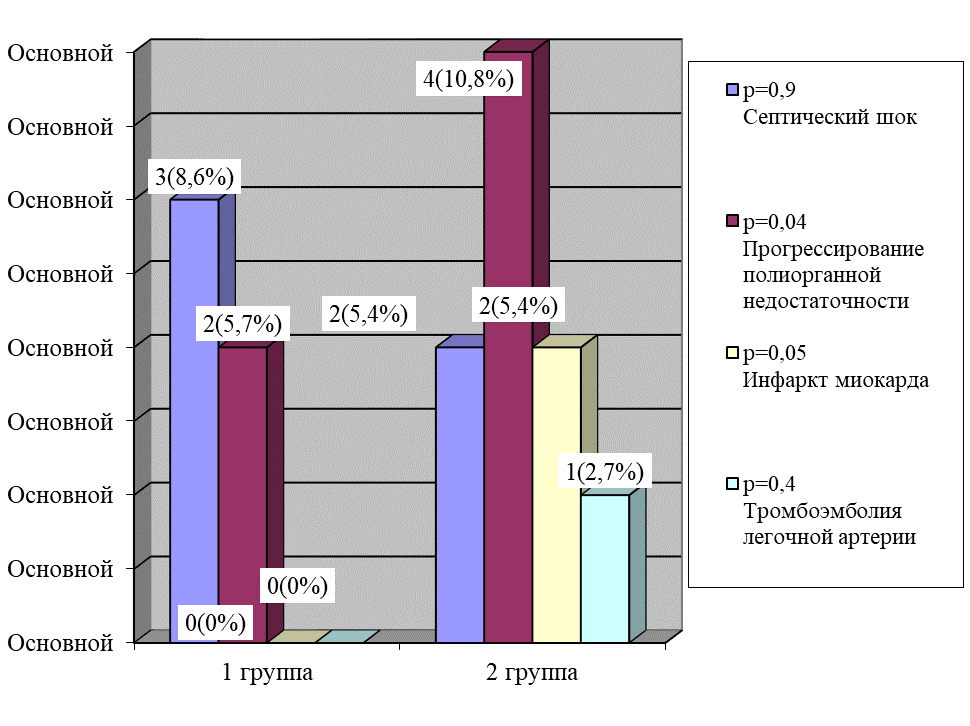

При этом количество случаев септического шока как непосредственной причины смерти в обеих группах было практически одинаковым, а количество случаев прогрессирования полиорганной недостаточности в первой группе было в 1,9 раз ниже, чем во второй группе (р = 0,04), и не наблюдалось осложнений тромботического и тромбоэмболического характера (р = 0,05), рисунок 13.

Рис. 13. Основные причины, приведшие к смерти больного

Fig. 13. The main causes that led to the death of the patient

Обсуждение

На сегодняшний день, согласно литературным источникам, базовой терапией сепсиса остается трансфузия СЗП. Имеются данные об успешном применении КСНП. Однако нет четких данных о дифференцированном применении компонентов криоплазменно-антиферментного комплекса и показаний к его применению [Галстян и др., 2020; Селиверстов и др., 2023].

Как известно, ДВС-синдром имеет следующие стадии: гиперкоагуляцию и гипокоагуляцию. В стадии гипокоагуляции в виду выраженного дефицита компонентов системы гемостаза, в том числе факторов свертывания, создаются условия для возможности возникновения профузных кровотечений, при этом применение в составе криоплазменно-антиферментного комплекса трансфузии СЗП способствует восполнению недостающих компонентов [Цеймах и др., 2021]. В стадию гиперкоагуляции отмечается дефицит компонентов системы гемостаза при сохранении факторов свертывания, что создает условия для повышения внутрисосудистого свертывания, а трансфузии СЗП могут усилить тромботический потенциал. КСНП лишена факторов свертывания и не вызывает повышения агрегации, тем самым способствует более эффективному купированию тромбогеморрагического синдрома.

При сравнении эффективности применения в комплексном лечении больных флегмонами мягких тканей и сепсисом криосупернатантной плазмы и свежезамороженной плазмы отмечены более лучшие результаты лечения в 1 группе. По данным показателей системы гемокоагуляции и фибринолиза, в обеих группах отмечена тенденция к нормализации показателей, однако при применении криосупернатантной плазмы она была более выраженной. Изучение эффективности применения КСНП и СЗП у больных с воспалительными заболеваниями мягких тканей и сепсисом позволит более эффективно воздействовать на тромбогеморрагический синдром за счет дифференцированного применения компонентов криоплазменно-антиферментного комплекса в зависимости от стадии ДВС-синдрома.

Вывод

Дополнение комплексной терапии трансфузиями криосупернатантной фракции плазмы у септических больных на фоне распространенных флегмон мягких тканей способствует более эффективному купированию тромбогеморрагического синдрома по сравнению с применением свежезамороженной плазмы и способствует улучшению результатов лечения, что проявляется в улучшении динамики течения раневого процесса, снижении летальности, профилактике осложнений септического процесса тромботического или тромбоэмболического характера.

Reference lists

Al-Kanani E.S., Kulikovsky V.F., Gostischev V.K., Yarosh A.L., Karpachev A.A., Soloshenko A.V., Zharko S.V., Linnik M.S. 2020. Treatment of Purulent Soft Tissue Infection: From History to the Present (Literary Review). Actual Problems of Medicine. 43(1): 155–164 (in Russian). doi: 10.18413/2687-0940-2020-43-1-155-164

Barantsevich E.R., Barinov A.N., Vorobyeva O.V., Kazyulin A.N., Strakhov M.A. 2020. Interdisciplinary Problem of Inflammation. Consilium Medicum. 22(9): 96–101 (in Russian). doi: 10.26442/20751753.2020.9.200453

Galstyan G.M., Gaponova T.V., Sherstnev F.S., Kupryashov A.A., Olovnikova N.I., Zozulya N.I., Troitskaya V.V., Mazurok V.A., Pevtsov D.E., Salimov E.L., Trakhtman P.E., Savchenko V.G. 2020. Clinical Use of Cryosupernatant Plasma. Hematology and Transfusiology. 65(3): 351–359 (in Russian). https://doi.org/10.35754/0234-5730-2020-65-3-351-359

Gomanova L.I., Brazhnikov A.Y. 2021. Sepsis in the XXI Century: Etiology, Risk Factors, Epidemiological Features, Complications, Prevention. Epidemiology and Vaccinal Prevention. 20(3): 107–117 (in Russian). https://doi.org/10.31631/2073-3046-2021-20-3-107-117

Gomanova L.I. 2020. “Septic Shock: Perspective Methods of Diagnostics and Therapy Based on Immunopathogenesis”. Medical Immunology (Russia). Meditsinskaya Immunologiya. 22(3): 459–472 (in Russian). doi: 10.15789/1563-0625-SSP-1862

Gusev E.Yu., Zotova N.V., Chereshnev V.A. 2021. Sepsis-3: New Edition – Old Problems. Analysis from the Perspective of General Pathology. Russian. Journal of Infection and Immunity. 11(4): 649–662 (in Russian). doi: 10.15789/2220-7619-SAN-1629.

Kulikov A.V., Shifman E.M., Protsenko D.N., Zabolotskikh I.B., Ovezov A.M., Roitman E.V., Artymuk N.V., Astakhov A.A., Belokrinitskaya T.E., Ronenson A.M., Gorokhovsky V.S., Matkovsky A.A., Raspopin Yu.S., Ryazanova O.V., Pylaeva N.Y. 2022. Diagnosis and Intensive Therapy of Disseminated Intravascular Coagulation Syndrome in Massive Blood Loss in Obstetrics (Guidelines). Russian Journal of Anesthesiology and Reanimatology. (2): 5–23 (in Russian). https://doi.org/10.17116/anaesthesiology20220215

Litvitsky P.F. 2020. Violations of Regional Blood Flow and Microcirculation. Regional Blood Circulation and Microcirculation. 19(1): 82–92 (in Russian).

Plotkin L.L. 2021. Refractory Septic Shock (Part 1). Messenger of Anesthesiology and Resuscitation. 18(2): 77–83 (in Russian). https://doi.org/10.21292/2078-5658-2021-18-2-77-83

Rudnov V.A., Kalabukhov V.V. 2016. Sepsis-3: Updated Key Provisions, Potential Problems and Further Practical Steps. Vestnik anesteziologii i reanimatsii. – Bulletin of Anesthesiology and Resuscitation. 13(4): 4–11 (in Russian). https://doi.org/10.21292/2078-5658-2016-13-4-4-11

Seliverstov E.I., Lobastov K.V., Ilyukhin E.A., Apkhanova T.V., Akhmetzyanov R.V., Akhtyamov I.F., Barinov V.E., Bakhmetyev A.S., Belov M.V., Bobrov S.A., Bozhkova S.A., Bredikhin R.A., Bulatov V.L., Vavilova T.V., Vardanyan A.V., Vorobyova N.A., Gavrilov E.K., Gavrilov S.G., Golovina V.I., Gorin A.S., Jenina O.V., Dianov S.V., Efremova O.I., Zhukovets V.V., Zamyatin M.N., Ignatiev I.A., Kalinin R.E., Kamaev A.A., Kaplunov O.A., Karimova G.N., Karpenko A.A., Kasimova A.R., Katelnitskaya O.V., Katelnitsky I.I., Katorkin S.E., Knyazev R.I., Konchugova T.V., Kopenkin S.S., Koshevoy A.P., Kravtsov P.F., Krylov A.Yu., Kulchitskaya D.B., Laberko L.A., Lebedev I.S., Malanin D.A., Matyushkin A.V., Mzhavanadze N.D., Moiseev S.V., Mushtin N.E., Nikolaeva M.G., Pelevin A.V., Petrikov A.S., Piradov M.A., Pikhanova J.M., Poddubnaya I.V., Porembskaya O.Ya., Potapov M.P., Pyregov A.V., Rachin A.P., Rogachevsky O.V., Ryabinkina Yu.V., Sapelkin S.V., Sonkin I.N., Soroka V.V., Sushkov S.A., Schastlivtsev I.V., Tikhilov R.M., Tryakin A.A., Fokin A.A., Khoronenko V.E., Khruslov M.V., Tsaturyan A.B., Ced A.N., Cherkashin M.A., Chechulova A.V., Chuiko S.G., Shimanko A.I., Shmakov R.G., Yavelov I.S., Yashkin M.N., Kiriyenko A.I., Zolotukhin I.A., Stoyko Yu.M., Suchkov I.A. 2023. Prevention, Diagnostics and Treatment of Deep Vein Thrombosis. Russian Experts Consensus. Journal of Venous Disorders. 17(3): 152–296 (in Russian). https://doi.org/10.17116/flebo202317031152

Stepanov E.A., Kurashvili L.V., Mikulyak N.I., Moiseev Ya.P., Kinzirsky A.S. 2021. Features of Microcirculation in Periodontal Disease in Various Systemic Diseases. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. The Volga Region. Medical Sciences. (2): 137–150 (in Russian). doi: 10.21685/2072-3032-2021-2-13

Trubchanina Yu.A., Zemskova V.A., Berezhnova T.A., Dyadina K.S., Luneva E.A., Zemskov A.M. 2024. Improving the Clinical and Laboratory Effectiveness of Basic Treatment of Purulent Soft Tissue Infection Due to a Complex of a Metabolite with Multivalent Systemic Immunotherapy. Nauka molodykh (Eruditio Juvenium). 12(2): 165–174 (in Russian). doi: 10.23888/HMJ2024122165-174

Tseimakh E.A., Zinchenko V.Yu., Lavrinenko O.Yu., Chernenko V.V., Kalashnikov A.V., Tseimakh M.E., Shalabod E.A. 2021. Elimination of Microcirculatory Disorders in the Complex Treatment of Patients with Sepsis. Bulletin of Medical Science. 2(22): 78–88 (in Russian). doi.org/10.31684/25418475_2021_2_78

Tseymakh E.A., Zinchenko V.Yu., Lavrinenko O.Yu., Kalashnikov A.V., Shalabod E.A. 2024. The Use of Cryosupernatant Plasma Fraction in the Complex Treatment of Patients with Widespread Phlegmon of Soft Tissues Complicated by Sepsis. Bulletin of Medical Science. 1(33): 29–38 (in Russian). https://doi.org/10.31684/25418475-2024-1-29

Tseimakh E.A., Zinchenko V.Yu., Lavrinenko O.Yu., Chernenko V.V., Kalashnikov A.V., Shalabod E.A., Tseimakh M.E. 2022. Correction of Thrombohemorrhagic Syndrome in Patients with Widespread Soft Tissue Phlegmon and Sepsis. Research and Practical Medicine Journal. 9(1): 77–90 (in Russian). https://doi.org/10.17709/2410-1893-2022-9-1-7

Chirskii V.S., Andreeva E.A., Yuzvinkevich A.K., Gaivoronskii I.V. 2020. Pathomorphological Characteristics of Septic Shock in Modern Therapy. Journal of Anatomy and Histopathology. 9(1): 69–76 (in Russian). https://doi.org/10.18499/2225-7357-2020-9-1-69-76

Malykh M.S., Mellin R.V., Tiunova N.V., Ziatdinov B.R., Moiseev D.A., Tatarkin V.V., Karpova E.I., Vdovina L.V., Bakhmet A.A., Vasiliev Yu.L. 2024. Clinical and Anatomical Rationale for the Effectiveness of Treatment of Phlegmon of the Floor of the Oral Cavity and Deep Cellular Spaces of the Neck Complicated with Sepsis. Russian Journal of Operative Surgery and Clinical Anatomy. 8(2): 19–25 (in Russian). https://doi.org/10.17116/operhirurg2024802119

Iba T., Gando S., Saitoh D., Wada H., Di Nisio M., Thachil J. 2016. Antithrombin Supplementation and Risk of Bleeding in Patients with Sepsis-Associated Disseminated Intravascular Coagulation. Thromb. Res. 145: 46–50. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2016.07.016

Levi M., Scully M. 2018. How I Treat Disseminated Intravascular Coagulation. Blood. 131(8): 845–854. doi:10.1182/blood-2017-10-804096