Free-Circulating DNA in Patients with Chronic Heart Failure

Annotation

The purpose of this work was to study the significance of the level of free-circulating DNA (fсDNA) in verifying the diagnosis of chronic heart failure (CHF), and to analyze the possible influence of the left ventricular ejection fraction value and biochemical blood test parameters on the studied marker. Materials and methods. The study involved 107 people with CHF who were under the follow-up of a cardiologist. The comparison group (the control one) consisted of 74 people of the same age and gender without chronic pathology. All patients underwent laboratory (clinical, biochemical blood tests) and instrumental examination (electrocardiography, echocardiography, ultrasound examination of the abdominal organs, chest radiography). To assess exercise tolerance, patients took a 6-minute walking test. The concentration of fcDNA in the blood plasma in patients with CHF was determined according to the method proposed by Laktionov P.P., Tamkovich S.N. and Rykova E.Yu. (2005). Results. Values of fсDNA for diagnosing CHF were calculated to be 61–90 ng/ml, and this indicator demonstrated the “excellent” quality of the distribution model according to the ROC curve. In addition, the biomarker is inversely proportional to the value of the ejection fraction, that is, a decrease in myocardial contractility is accompanied by an increase in fcDNA in the blood. A direct correlation of fcDNA with the level of uric acid was found, which is associated with the characteristics of the metabolism of purine bases. Conclusion. The level of fcDNA in blood plasma is characterized by sufficient diagnostic value and can be used as an objective biomarker of the severity of structural disorders in patients with CHF.

Keywords: хроническая сердечная недостаточность, свободно циркулирующая ДНК, фракция выброса, сердечно-сосудистые заболевания, биомаркеры

Unfortunately, the article is available only in Russian

Введение

По справедливому утверждению ряда авторов, ХСН рассматривается как крупнейшая неинфекционная пандемия XXI века, представляющая собой не только медицинскую, но и социально-экономическую проблему [Бойцов, 2022; Roger, 2021]. Усилия, прилагаемые медицинским сообществом, для контроля над сложившейся ситуацией, имеют место на всех уровнях здравоохранения: на мировом, национальном и субъектовом. Бесчисленное количество зарубежных и отечественных научных работ, посвященных проблеме ХСН, обновляющиеся рекомендации по ведению пациентов Европейского общества кардиологов, Американской ассоциации сердца, Российского кардиологического общества, создание и внедрение в клиническую практику законодательной основы льготного обеспечения данной категории больных – все это позволяет оценить масштаб проводимой работы, в полной мере соответствующий и масштабу проблемы.

Известно, что ХСН является финальной стадией многих сердечно-сосудистых заболеваний [Беленков и др., 2011], поэтому одной из основных задач врача является максимально раннее выявление патологии, а также предупреждение ее развития у пациента [Поляков и др., 2021]. В виду сложности патофизиологических механизмов развития ХСН очевидно, что для точной диагностики необходимо использовать различные показатели, отражающие процесс прогрессирования данной патологии на разных уровнях: биохимическом, генетическом, клеточном и др. [Кожевникова, Беленков, 2021]. С учетом имеющихся сведений о роли иммуновоспалительной теории в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний перспективным направлением представляется дальнейшее изучение маркеров системного повреждения тканей [Драпкина, Палаткина, 2014].

С середины XX века роль свободно циркулирующих нуклеиновых кислот была доказана у пациентов с онкологическими заболеваниями, что стало использоваться для ранней диагностики заболевания, а также в качестве показателя эффективности проводимых лечебных мероприятий [Stejskal et al., 2023]. Дальнейшее исследование биологических свойств свободно циркулирующих нуклеиновых кислот обеспечило их активное изучение и в других областях медицины [Bruno et al., 2020], в том числе при сердечно-сосудистой патологии. На сегодняшний день доступны работы, посвященные исследованию сцДНК при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС), ХСН, однако сохраняется дефицит знаний о влиянии различных клинических и лабораторно-инструментальных данных пациента на уровень биомаркера.

Целью научно-исследовательской работы является изучение возможности применения сцДНК для верификации диагноза ХСН, в том числе определение порогового значения, а также исследование влияния показателей биохимического анализа крови и значения фракции выброса левого желудочка на данный биомаркер.

Объекты и методы исследования

Базами для проведения научно-исследовательской работы стали БУЗ ВО «ВГКБ № 20», кафедры поликлинической терапии, биологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж.

Критерий включения: больные с верифицированным диагнозом ХСН в возрасте от 45 до 80 лет, подписавшие информированное добровольное согласие.

Критерии невключения: любое онкологическое заболевание, в том числе в анамнезе; IV функциональный класс (ФК) ХСН по Нью-Йоркской классификации (NYHA); III стадия ХСН по классификации Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко; острое нарушение мозгового кровообращения давностью менее 6 месяцев; острый инфаркт миокарда давностью менее 1 месяца; заболевания иммунной системы; острый или хронический вирусный гепатит В или С; установленные психические заболевания; злоупотребление психоактивными веществами и/или алкоголем.

Группа пациентов представлена 107 лицами с диагнозом ХСН, наблюдающихся амбулаторно у врача-кардиолога. Диагноз ХСН был установлен на основании критериев, изложенных в клинических рекомендациях Российского кардиологического общества по ведения пациентов с ХСН (2020).

Контрольная группа состояла из 74 человек, сопоставимых по полу и возрасту, без хронической патологии и клинически благополучных на момент включения в исследование.

Обследование пациентов включало физикальный осмотр, клинические анализы крови и мочи, стандартный биохимический анализ крови, определение уровня натрий-уретического пептида (NT-proBNP), тест с 6-минутной ходьбой для определения функционального класса ХСН. Также обязательным было проведение электрокардиографии, ультразвукового исследования сердца и органов брюшной полости, рентгенографии органов грудной клетки.

Плазменную концентрацию сцДНК исследовали методом Лактионова П.П., Тамкович С.Н. и Рыковой Е.Ю. (2005).

1. К 500 мкл исследуемой плазмы крови добавляли 500 мкл раствора, содержащего 3 мг микшированного мелкодисперсного стекла (ММС) с 40 мМ этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) в 10 мМ трис-HCL-буфере трис-HCсL, pH = 6,4.

2. Смесь инкубировали на качалке в течение 5 минут, затем центрифугировали 10 сек при 1 000 об/мин. Надосадок удаляли. Осадок стекла дважды промывали буферным раствором, содержащим 4,5 мМ гуанидина тиоцианата («AppliChem GmBH», Германия) с 20 мМ ЭДТА в 10 мМ трис-HCL-буфере с трисHCL буфере, pH = 6,4. Стекло отделяли центрифугированием при 1 000 об/мин в течение 10 секунд. Надосадок удаляли.

3. Осадок стекла дважды промывали 25 % изопропанолом с 100 мМ NaCL в 10 мМ HCL, pH = 8. Стекло отделяли центрифугированием при 1 000 об/мин в течение 10 секунд. Надосадок удаляли декантацией.

4. ДНК с ММС выделяли элюированием 1 мл 5 мМ NaHCO3, pH = 8 в течение 2 минут, затем центрифугированием при 10 000 об./мин. Надосадок нейтрализовали 0,5 мл 40 мМ трис-HCL-буфером, pH = 7,1.

5. Далее добавляли 75 мкл DAPI (1 мкг в 1 мл в буфере Маклавейна, pH = 6,8), измеряли флуоресценцию на спектрофлуориметре Spekol («Analytik Jena AG», Германия; длина волны возбуждения – 360 нм, волны испускания – 480 нм). Измеряли процент возбуждения. Калибровочную кривую строили с использованием стандартного раствора фрагментированной ДНК тимуса теленка («Sigma-Aldbrich», США).

Результаты и их обсуждение

Первоначальный анализ уровня сцДНК у пациентов с ХСН и контрольной группы выявил достоверное отличие исследуемого биомаркера в данных группах. Средний уровень сцДНК в группе пациентов составил 287,51 ± 21,26 нг/мл, у здоровых – 55,77 ± 3,59 нг/мл (׀tрасч.׀ = 8,62 > ׀tкрит׀ = 1,99 (р < 0,01).

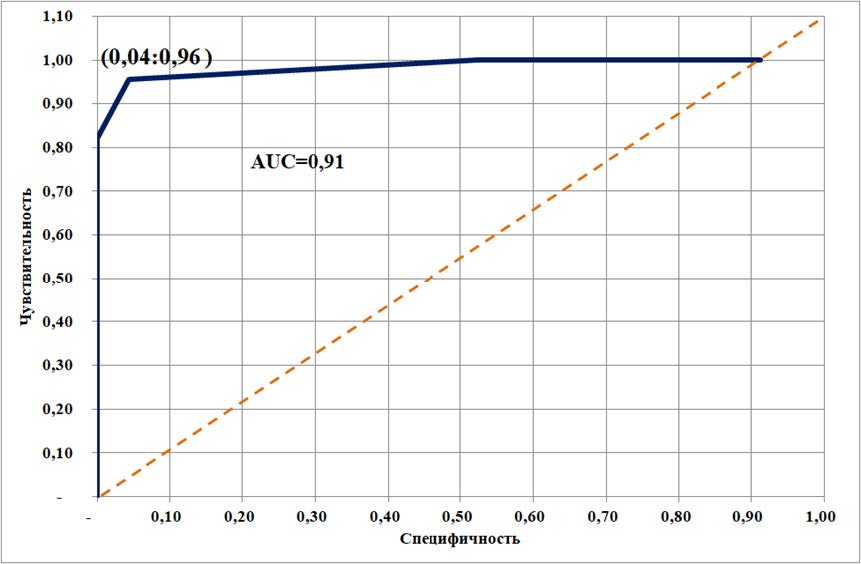

Основываясь на частоте встречаемости показателей сцДНК в контрольной группе и группе с ХСН, сгенерировали границы распределения значений ДНК и просчитали частоты встречаемости испытуемых (рис. 1).

Рис. 1. ROC-кривая диагностической значимости уровня сцДНК в предположении диагноза ХСН

Fig. 1. ROC curve of the diagnostic significance of fсDNA level in suggesting a diagnosis of CHF

На основании представленного распределения была построена ROC-кривая. Данная кривая строилась по частоте ложноположительных результатов (FPR) и частоте истинных положительных результатов (TPR). Далее рассчитывалась площадь под кривой AUC, которая составила 0,91, что соответствует «отличному» качеству предложенной модели распределения. Для определения порогового значения исследуемых величин был рассчитан оптимальный порог отсечения, который визуализируется на ROC-кривой как самая верхняя точка, максимально приближенная к левому верхнему углу диаграммы. Данный параметр соответствует значениям FPR (0,04) и TPR (0,96), критерии порогового значения сцДНК равны 61–90 нг/мл.

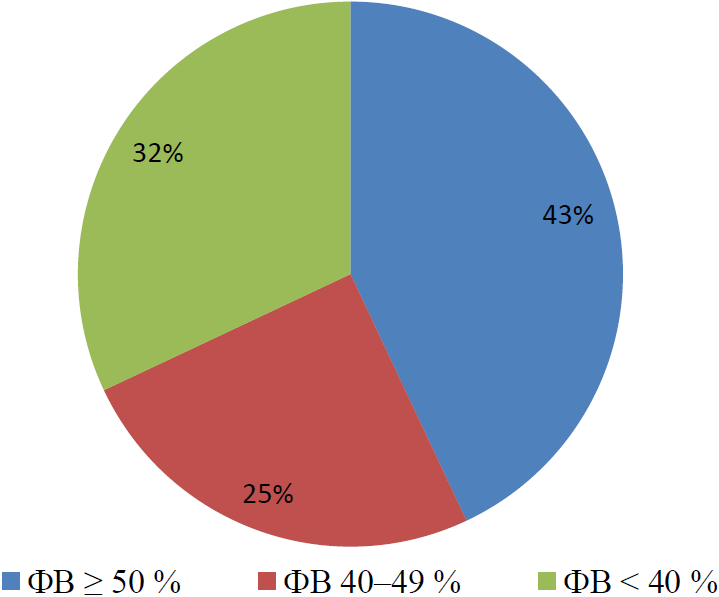

Согласно данным эхокардиографии, пациенты были разделены на следующие группы: с сохраненной (≥ 50 %, ХСНсФВ), с промежуточной (40–49 %, ХСНпФВ), с сниженной (< 40 %, ХСНнФВ) фракцией выброса левого желудочка (рис. 2). Данная классификация представлена в российских клинических рекомендациях по ведению пациентов с ХСН (2020) и является основополагающей для определения так называемого фенотипа сердечной недостаточности.

Рис. 2. Распределение больных по уровню ФВ

Fig. 2. Distribution of patients by EF level

На диаграмме наглядно отражено преобладание пациентов с сохраненной ФВ в исследуемой выборке, при этом средний показатель фракции выброса в группе ХСНсФВ был равен 54,46 ± 0,55 %, ХСНпФВ – 44,52 ± 0,55 %, ХСНнФВ – 34,11 ± 0,79 %.

Далее в каждой из представленных групп было рассчитано среднее значение уровня сцДНК. В группе ХСНсФВ оно составило 113,1 ± 7,3 нг/мл, у пациентов с ХСНпФВ и ХСНнФВ – 246,2 ± 8,9 нг/мл и 634,7 ± 25,8 нг/мл соответственно. Отличия концентраций сцДНК были достоверными во всех изучаемых группах (p = 0,00), при этом показатель увеличивался по мере ухудшения сократительной способности миокарда. Таким образом, пациенты со сниженной фракцией выброса имели максимальный уровень сцДНК, превышающий значение в группах с сохраненной и промежуточной ФВ в 5,6 и 2,6 раза соответственно.

Результаты корреляционного анализа биохимических показателей крови и уровней сцДНК в группах, сформированных по критерию «ФВ», представлены в таблице 1.

Таблица 1

Table 1

Значение коэффициента парной корреляции для сцДНК

The value of the pairwise correlation coefficient for fcDNA

| ФВ ≥ 50 % | ФВ 40–49 % | ФВ < 40 % |

сцДНК | 1 | 1 | 1 |

Общий холестерин | не знач. | не знач. | не знач. |

Креатинин | не знач. | не знач. | не знач. |

Мочевая кислота | не знач. | 0,57* | 0,34* |

Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод: показатель сцДНК имеет прямую связь с уровнем мочевой кислоты с силой связи от умеренной (в группе ХСНнФВ) до заметной (в группе ХСНпФВ).

Обсуждение

Свободно циркулирующая ДНК – это низкомолекулярные фрагменты двуцепочечной геномной ДНК, состоящие из коротких (70–200 пар оснований) и длинных (до 21 тыс. пар оснований) отрезков [Oellerich et al., 2019]. Существует два наиболее вероятных источника сцДНК в организме: пассивный выход в результате клеточной гибели (апоптоз и некроз) и активное высвобождение путем клеточной секреции [Mattox et al., 2023]. Поддержанию длительной циркуляции сцДНК в кровотоке способствует, во-первых, связь сцДНК с белками крови, во-вторых, организация нуклеинового материала в апоптотические тельца или в нуклеосомы [Han, 2020]. Физиологическая концентрация сцДНК в организме составляет 10–100 нг/мл [Teo et al., 2019].

Роль сцДНК при сердечно-сосудистой патологии продолжает активно изучаться. Доступны работы, свидетельствующие о значимом повышении сцДНК при артериальной гипертензии [Трофимова и др., 2022] и ИБС [Polina et al., 2020], при этом главной причиной увеличения содержания сцДНК в крови считается апоптотическая гибель кардиомиоцитов [Wu et al., 2017]. Работы, изучающие сцДНК у пациентов с ХСН, также приводят убедительные доказательства значимого повышения уровня сцДНК у таких больных, что можно применять в том числе в качестве прогностического маркера [Yokokawa et al., 2020], однако они не учитывают клинико-инструментальные характеристики пациентов (фракция выброса, стадия ХСН и др.), тем самым оставляют без внимания влияние этих важных критериев.

В ходе первоначального анализа была рассчитана средняя концентрация сцДНК у лиц с ХСН (287,51 ± 21,26 нг/мл) и в контрольной группе (55,77 ± 3,59 нг/мл). Выявленные отличия являлись статистически значимыми, что подтверждает роль сцДНК при сердечно-сосудистой патологии. Далее на основании полученного среднего значения сцДНК в группе пациентов был рассчитан минимальный уровень сцДНК, так называемое пороговое значение, необходимое для предположения диагноза ХСН. Диапазон концентраций составил 61–90 нг/мл, при этом данный уровень продемонстрировал высокую диагностическую значимость на основании результатов ROC-кривой.

Важным критерием для любого лабораторного маркера является не только его роль в диагностировании заболевания, но также возможность коррелировать с клиническими показателями, отражая тяжесть состояния пациента [Конради, 2021; Kurlianskaya et al., 2020]. Для больных, страдающих ХСН, одним из наиболее важных клинико-инструментальных параметров является фракция выброса левого желудочка. Анализ пациентов по уровню ФВ выявил преобладание больных с сохраненной фракцией выброса, что подтверждается и общепопуляционной тенденцией к увеличению распространенности данного фенотипа ХСН [Ощепкова и др., 2015; Borlaug, 2020]. Изучение уровня сцДНК у пациентов с сохраненной, промежуточной и сниженной ФВ обнаружило достоверные отличия во всех группах относительно друг друга, с максимальной концентрацией у лиц с ФВ < 40 %. Таким образом, была доказана обратная зависимость между уровнем сцДНК и значением фракции выброса, что можно использовать как дополнительный критерий для объективной оценки клинического статуса больного.

Объяснением выявленной взаимосвязи между уровнем мочевой кислоты и сцДНК может служить то обстоятельство, что мочевая кислота является конечным продуктом метаболизма пуриновых оснований, которые, в свою очередь, входят в состав ДНК [Липатов и др., 2021]. Гибель клеток приводит к распаду ДНК, образованию свободных нуклеотидов, в частности пуриновой группы, и, следовательно, увеличению синтеза мочевой кислоты.

Выводы

Проведенное исследование посвящено изучению сцДНК при хронической сердечной недостаточности. Был рассчитан диапазон пороговых концентраций, позволяющий предположить диагноз ХСН, равный 61–90 нг/мл, а среднее значение сцДНК в исследуемой группе пациентов составило 287,51 ± 21,26 нг/мл. Анализ связи уровня сцДНК и показателя ФВ выявил обратную зависимость между данными параметрами. Так, концентрация сцДНК у пациентов с ФВ < 40 % превосходила аналогичный показатель в группе больных с ФВ ≥ 50 % практически в 6 раз (634,7 ± 25,8 нг/мл и 113,1 ± 7,3 нг/мл соответственно). Наличие единичной корреляции с исследуемыми показателями биохимического анализа крови, а именно с уровнем мочевой кислоты, характеризует достаточную самостоятельность данного биомаркера. Полученные закономерности дают возможность для дальнейшего изучения уровня сцДНК как перспективного биомаркера при сердечно-сосудистой патологии.

Thanks

The work was carried out without external sources of funding.

Reference lists

Belenkov Ju.N., Mareev V.Ju., Ageev F.T., Fomin I.V., Badin Ju.V., Poljakov D.S. 2011. True Prevalence of CHF in the European Part of the Russian Federation (Hospital Stage). Heart Failure. 12(64): 63–68 (in Russian).

Bojcov S.A. 2022. Chronic Heart Failure: Evolution of Etiology, Prevalence and Mortality over the Past 20 Years. Terapevticheskij arhiv. 94(1): 5–8 (in Russian).

Drapkina O.M., Palatkina L.O. 2014. New Emphasis in the Study of the Pathogenesis of Chronic Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: Focus on Inflammatory Markers. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 10(3): 317–321 (in Russian).

Kozhevnikova M.V., Belenkov Ju.N. 2021. Biomarkers of Heart Failure: Present and Future. Cardiology. 61(5): 4–16 (in Russian).

Konradi A.O. 2022. Biomarkers, Their Types and Basis for Use in Personalized Medicine. Russian Journal for Personalized Medicine. 2(3): 6–16 (in Russian).

Lipatov I.A., Buksha I.A. 2021. Pathochemical Processes in Gout. Bulletin CSU. Education and Healthcare. 4(16): 67–74 (in Russian).

Oshhepkova E.V, Lazareva N.V., Satlykova D.F., Tereshhenko S.N. 2015. First Results of the Russian Register of Chronic Heart Failure. Cardiology. 55(5): 22–28 (in Russian).

Poljakov D.S., Fomin I.V., Belenkov Ju.N., Mareev V.Ju., Ageev F.T., Artem'eva E.G., Badin Ju.V., Bakulina E.V., Vinogradova N.G., Galjavich A.S., Ionova T.S., Kamalov G.M., Kechedzhieva S.G., Koziolova N.A., Malenkova V.Ju., Mal'chikova S.V., Mareev Ju.V., Smirnova E.A., Tarlovskaja E.I., Shherbinina E.V., Jakushin S.S. 2021. Chronic Heart Failure in the Russian Federation: What Has Changed Over 20 Years of Observation? Results of the EPOCHA-CHF Study. Cardiology. 61(4): 4–14 (in Russian).

Trofimova E.A., Kireeva V.V., Usol'cev Ju.K., Kiril'chik S.V., Lepehova S.A., Aparcin K.A. 2022. Free Circulating DNA in Hypertensive Patients with High Cardiovascular Risk. Russian Journal of Cardiology. 27(4): 4709 (in Russian).

Borlaug B.A. 2020. Evaluation and Management of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Nature Reviews Cardiology. 17: 559–573. doi: 10.1038/s41569-020-0363-2

Bruno D.C.F., Donatti A., Martin M., Almeida V.S., Geraldis J.C., Oliveira F.S., Dogini D.B., Lopes-Cendes I. 2020. Circulating Nucleic Acids in the Plasma and Serum as Potential Biomarkers in Neurological Disorders. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 53(10): 9881. doi: 10.1590/1414-431x20209881

Han D.S.C., Ni M., Chan R.W.Y., Chan V.W.H., Lui K.O., Chiu R.W.K., Lo Y.M.D. 2020. The Biology of Cell-free DNA Fragmentation and the Roles of DNASE1, DNASE1L3, and DFFB. American Journal of Human Genetics. 106(2): 202–214. doi: 10.1016/j.ajhg.2020.01.008

Kurlianskaya E.K., Mrochek A.G., Denisevich T.L., Kaliadka M.G., Russkich I.I. 2020. The Prognostic Role of Biomarkers in Patients with Chronic Heart Failure. Kardiologiia. 60(1): 16–22. doi: 10.18087/cardio.2020.1.n882

Mattox A.K., Douville C., Wang Y., Popoli M., Ptak J., Silliman N. Dobbyn L., Schaefer J., Lu S., Pearlman A.H., Cohen J.D., Tie J., Gibbs P., Lahouel K., Bettegowda C., Hruban R.H., Tomasetti C., Jiang P., Chan K.C.A., Lo Y.M.D., Papadopoulos N., Kinzler K.W., Vogelstein B. 2023. The Origin of Highly Elevated Cell-Free DNA in Healthy Individuals and Patients with Pancreatic, Colorectal, Lung, or Ovarian Cancer. Cancer Discovery. 13(10): 2166–2179. doi: 10.1158/2159-8290.CD-21-1252

Oellerich M., Schütz E., Beck J., Walson P.D. 2019. Circulating Cell-Free DNA-Diagnostic and Prognostic Applications in Personalized Cancer Therapy. Therapeutic Drug Monitoring. 41(2): 115–120. doi: 10.1097/FTD.0000000000000566

Polina I.A., Ilatovskaya D.V., DeLeon-Pennell K.Y. 2020. Cell free DNA as a Diagnostic and Prognostic Marker for Cardiovascular Diseases. Clinica Chimica Acta. 503: 145–150. doi: 10.1016/j.cca.2020.01.013

Roger V.L. 2021. Epidemiology of Heart Failure: A Contemporary Perspective. Circulation Research. 128(10): 1421–1434. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318172

Stejskal P., Goodarzi H., Srovnal J., Hajdúch M., van 't Veer L.J., Magbanua M.J.M. 2023. Circulating Tumor Nucleic Acids: Biology, Release Mechanisms, and Clinical Relevance. Molecular Cancer. 22(1): 15. doi: 10.1186/s12943-022-01710-w

Teo Y.V., Capri M., Morsiani C., Pizza G., Faria A.M.C., Franceschi C., Neretti N. 2019. Cell-free DNA as a Biomarker of Aging. Aging Cell. 18(1): 12890. doi: 10.1111/acel.12890

Wu B., Ni H., Li J., Zhuang X., Zhang J., Qi Z., Chen Q., Wen Z., Shi H., Luo X., Jin B. 2017. The Impact of Circulating Mitochondrial DNA on Cardiomyocyte Apoptosis and Myocardial Injury after TLR4 Activation in Experimental Autoimmune Myocarditis. Cellular Physiology and Biochemistry. 42(2): 713–728. doi: 10.1159/000477889

Yokokawa T., Misaka T., Kimishima Y., Shimizu T., Kaneshiro T., Takeishi Y. 2020. Clinical Significance of Circulating Cardiomyocyte-Specific Cell-Free DNA in Patients with Heart Failure: A Proof-of-Concept Study. Canadian Journal of Cardiology. 36(6): 931–935. doi: 10.1016/j.cjca.2019.10.016