Клинико-инструментальная характеристика пациентов с эпителиальным копчиковым ходом

Aннотация

Целью исследования стал анализ клинических и инструментальных показателей у пациентов с эпителиальным копчиковым ходом и хроническим воспалением. Материалы и методы. Обследованы 104 пациента с эпителиальным копчиковым ходом и хроническим воспалением. На основе клинического осмотра и ультразвукового исследования выполнена оценка размеров инфильтрата, свищевых ходов и состояния тканей. Результаты. Возраст пациентов в среднем составил 33,0 ± 8,2 года. Преобладала возрастная группа 26–35 лет (40,4 %), доля пациентов старше 46 лет составила 11,5 %. Большинство пациентов (69,2 %) были мужского пола. Соотношение мужчин и женщин – 2,3:1. При осмотре средняя длина инфильтрата составляла 4,1 ± 2,3 см, ширина – 1,8 ± 0,8 см. По данным ультразвукового исследования средняя длина инфильтрата была 2,4 ± 1,9 см, ширина – 1,5 ± 0,8 см. Средняя протяженность свищевого хода достигала 3,6 ± 2,1 см с варьированием от 0,2 до 12 см. Заключение. Установлены половые и возрастные особенности, а также вариабельность размеров инфильтрата и свищевого хода по данным осмотра и ультразвукового исследования, что подчеркивает необходимость комплексной оценки и индивидуального подхода к лечению.

Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, пилонидальный синус, клинические особенности, ультразвуковая диагностика, взрослые

Введение

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) является распространенным заболеванием, характеризующимся наличием волосяных фолликулов в верхней части межъягодичной складки [Cai et al., 2024; Ojo et al., 2024].

Заболеваемость ЭКХ за последние 50 лет возросла, особенно среди молодых мужчин Европы и Северной Америки, и продолжает неуклонно расти. Частота инфицирования эпителиального копчикового хода достигает 25 случаев на 100 000 населения, что составляет около 0,7 % [Stauffer et al., 2018; Haweizy, 2024]. В Германии за период с 2005 по 2017 год заболеваемость среди мужчин выросла с 43 до 56 случаев на 100 000 человек в год, а среди женщин – с 14 до 18 случаев [Oetzmann von Sochaczewski, Gödeke, 2021]. В США ежегодно регистрируется около 70 000 новых случаев ЭКХ [Johnson et al., 2019; Cai et al., 2024]. В Великобритании эпителиальный копчиковый ход является причиной более 13 000 госпитализаций ежегодно [Beal et al., 2018]. Заболевание создает большую нагрузку на службы здравоохранения, а также на экономику в целом из-за типичной демографической группы, на которую оно влияет [Aimar et al., 2025].

Эпителиальный копчиковый ход чаще встречается у мужчин, чем у женщин, а также в более молодом возрасте – 15–30 лет. Заболевание редко встречается до полового созревания или после 60 лет [Iesalnieks, Ommer, 2019]. Метаанализ исследований из разных регионов показал, что женщины составляют около 21 % пациентов с ЭКХ [Luedi et al., 2021].

К наиболее частым предрасполагающим факторам развития эпителиального копчикового хода относится избыточный вес, чрезмерный рост волос на теле, глубокая межъягодичная складка, длительное сидячее положение в течение дня, избыточное потоотделение, нарушение гигиены и семейный анамнез [Kanlioz et al., 2021].

Поскольку начало эпителиального копчикового хода связано с половым созреванием, периодом, во время которого организм претерпевает специфические биологические изменения, считается, что заболевание может иметь различные клинические проявления и течение у мужчин и женщин [Faurschou et al., 2025].

В период полового созревания происходят значительные изменения кожи, вызванные повышением половых гормонов. Известно, что у мужчин основным половым гормоном, ответственным за эти изменения, является тестостерон, а у женщин – эстроген. Половые гормоны играют важную роль в поддержании здоровья и функции кожи, содержащей апокриновые железы, регулируя активность сальных желез, рост волос, выработку коллагена, заживление ран и толщину кожи [Faurschou et al., 2025].

Эпителиальный копчиковый ход вызывает высокую степень нарушения с широким воздействием на все аспекты повседневной жизни, включая сон, физические упражнения, занятость и социальное взаимодействие. Зачастую пациенты сами снижают свою повседневную деятельность, руководствуясь своими симптомами и страхом вызвать осложнения. Вместе с тем не существует медицинских ограничений физической активности для больных с эпителиальным копчиковым ходом или для пациентов, которые восстанавливаются после хирургического лечения ЭКХ [Johnson et al., 2019]. Наоборот, новые исследования показывают, что физическая активность может способствовать заживлению ран [Aimar et al., 2025].

В некоторых случаях эпителиальный копчиковый ход протекает клинически бессимптомно, но может также проявляться как хроническое и осложненное заболевание с множественными свищевыми ходами, которые могут серьезно повлиять на качество жизни и состояние пациента [Guner et al., 2016; Haweizy, 2024].

Бессимптомные формы характеризуются наличием одной или нескольких невоспаленных ямок в межъягодичной складке, обычно обнаруживаемыми случайно. Острые абсцессы проявляются отеком и болью в области межъягодичной складки в результате инфицирования волосяных фолликулов и накопления гноя в жировой ткани. В случаях хронического заболевания могут наблюдаться постоянные или периодические серозные или гнойные выделения из боковых вторичных отверстий или из ямок (редко) [Iesalnieks, Ommer, 2019; Cai et al., 2024].

Из-за различных клинических проявлений заболевания необходим индивидуальный подход к лечению в соответствии с конкретным пациентом и тяжестью состояния [Johnson et al., 2019; Haweizy, 2024]. Научная проблема состоит в отсутствии универсальных критериев оценки тяжести эпителиального копчикового хода, что затрудняет индивидуализацию хирургического лечения и прогнозирование исходов заболевания.

Хирургические методы лечения эпителиального копчикового хода направлены на устранение основных причин заболевания и снижение рецидивов. Вместе с тем известно, что частота рецидивов при пятилетнем наблюдении достигает 10–30 %. Кроме того, наблюдается также значительная частота осложнений. Существует множество методов лечения ЭКХ, но универсальная методика по-прежнему не разработана [Mahmood et al., 2020; Haweizy, 2024].

Несмотря на то, что эпителиальный копчиковый ход является распространенной проблемой, в настоящее время сохраняются вопросы и противоречия относительно диагностики, тактики лечения и прогноза заболевания. На выбор метода лечения и исходы терапии могут оказывать влияние различные клинические характеристики пациентов и морфологические особенности эпителиального копчикового хода [Harries et al., 2019; Zou et al., 2022; Brown et al., 2024].

Таким образом, актуальной задачей остается поиск критериев, позволяющих на основании клинических и ультразвуковых данных прогнозировать течение заболевания и индивидуализировать выбор метода лечения.

Цель исследования – анализ клинических и инструментальных показателей у пациентов с эпителиальным копчиковым ходом и хроническим воспалением для выявления критериев, необходимых для оценки тяжести заболевания и выбора оптимальной тактики хирургического лечения.

Объекты и методы исследования

В период 2020–2024 гг. в отделении гнойной хирургии Центра амбулаторной хирургии ГКБ № 5 (г. Владимир) были обследованы 104 пациента с эпителиальным копчиковым ходом и хроническим воспалением перед проведением хирургического лечения. Для выбора методики и объема операции оценивали размер инфильтрата, наличие свищевых ходов, состояние окружающих тканей и особенности воспалительного процесса.

Диагноз «эпителиальный копчиковый ход» с хроническим воспалением устанавливали на основании клинического осмотра и ультразвукового исследования согласно Клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Критерии включения в исследование:

– мужчины и женщины 18 лет и старше;

– наличие эпителиального копчикового хода с хроническим воспалением;

– подписание информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии невключения в исследование:

– наличие психических заболеваний или других состояний, не позволяющих провести исследование;

– коагулопатии и/или заболевания с неконтролируемым кровотечением;

– хроническая почечная недостаточность (уровень креатинина сыворотки крови более 0,177 ммоль/л);

– отказ пациента от участия в исследовании.

Объективное исследование включало осмотр межъягодичной складки с оценкой размеров инфильтрата.

В качестве инструментального метода было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) инфильтрата на аппарате SonoScape S50 Elite (рис. 1) с оценкой состояния мягких тканей межьягодичной складки, эхогенность образования, его расположение, размеры, форму и структуру. Изучены лабораторные показатели: общеклинические анализы крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма.

Рис. 1. Аппарат SonoScape S50 Elite. Диапазон рабочих частот: 1–17 МГц

Fig. 1. SonoScape S50 Elite. Operating frequency range: 1–17 MHz

Накопление, обработку и корректировку данных проводили с использованием электронных таблиц MS Exel 2000, статистический анализ выполняли с помощью программного обеспечения Stаtisticа 10.0. и StatPlus. Нормальность распределения выборки оценивали по критерию Колмогорова – Смирнова. Для описания качественных показателей использовали абсолютное значение (n) с указанием доли (%), количественных показателей – среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD).

Результаты и обсуждение

Возраст пациентов с ЭКХ, участвовавших в исследовании, варьировался от 20 до 52 лет и в среднем составил 33,0 ± 8,2 лет, что несколько выше, чем описано в других исследованиях. К примеру, по данным Emral A.C. et al. (2025), средний возраст пациентов (n = 121) находился на уровне 26,2 ± 4,3 лет [Emral et al., 2025], а в работе Li Z. et al. (2023) данный показатель достигал 27,7 ± 6,5 лет [Li et al., 2023]. Указанные различия могут быть связаны с невключением в наше исследование больных моложе 18 лет.

Вместе с тем обращает внимание преобладание в нашей работе пациентов в возрастной группе 26–35 лет (40,4 %) и значительное снижение доли пациентов после 46 лет – 11,5 % (табл. 1).

Полученные данные согласуются с другими исследованиями, в которых подтверждается тот факт, что заболевание поражает в основном молодых людей [Cai et al., 2024]. Так, Duman K. et al. (2017) при обследовании 19 013 молодых людей в возрасте от 17 до 28 лет диагностировали ЭКХ у 1 258 (6,6 %) человек, причем 66,4 % случаев приходилось на возрастной период 19–22 года [Duman et al., 2017].

Таблица 1

Table 1

Распределение пациентов по возрасту; n (%)

Distribution of patients by age; n (%)

Возрастные группы (лет) | |||

18–25 | 26–35 | 36–45 | > 46 |

20 (19,2) | 42 (40,4) | 30 (28,9) | 12 (11,5) |

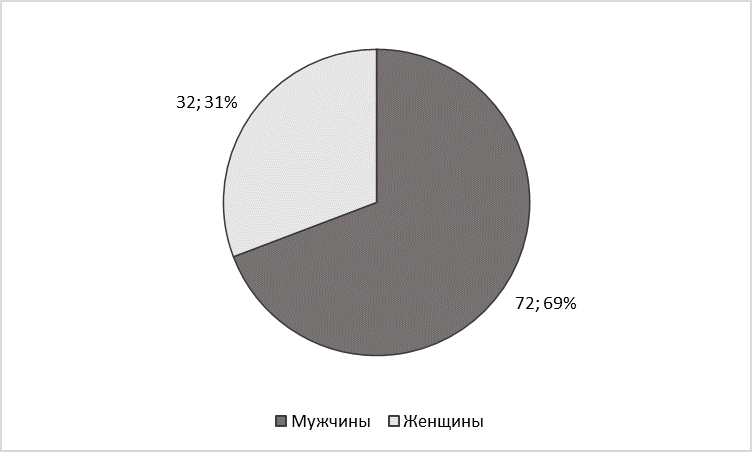

Показатель соотношения мужчин и женщин с ЭКХ в мире с течением времени остается постоянным и составляет 5:1 [Luedi et al., 2021; Faurschou et al., 2025]. В нашем исследовании также отмечено преобладание мужчин (69,2 %), а половое соотношение составило 2,3:1 (рис. 2).

Рис. 2. Распределение пациентов по полу, n (%)

Fig. 2. Distribution of patients by sex; n (%)

Несмотря на то, что заболеваемость ЭКХ у женщин в 2–3 раза ниже, чем у мужчин [Aimar et al., 2025], больные женского пола могут представлять собой подкатегорию пациентов с более высоким риском развития осложнений после лечения.

По данным Faurschou I.K. et al. (2025), только 11,3 % пациенток (10/560) были прооперированы впервые. У остальных отмечались незаживающие раны после предыдущей операции (47,7 %) или рецидивирующий ЭКХ (41 %). Кроме того, авторы выявили, что риск рецидива у женщин был на 30 % выше, чем у мужчин, а риск длительного заживления раны после операции – на 46 % [Faurschou et al., 2025].

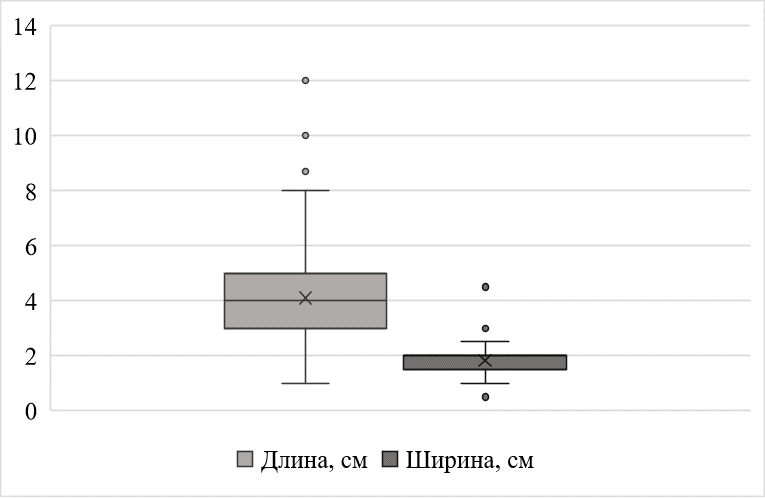

При осмотре межъягодичной складки выявлено, что длина инфильтрата у пациентов нашего исследования варьировала от 1,0 до 12,0 см и в среднем составляла 4,1 ± 2,3 см. Ширина инфильтрата находилась в пределах от 0,5 до 4,5 см и достигала среднего показателя на уровне 1,8 ± 0,8 см (рис. 3).

Рис. 3. Длина и ширина инфильтрата (см) в межъягодичной складке по данным осмотра

Fig. 3. Length and width of infiltrate (cm) in the intergluteal fold according to examination

Учитывая наличие хронического воспаления у пациентов с ЭКХ, было проведено ультразвуковое исследование. На рис. 4 представлено ультразвуковое изображения пациента К., 52 лет. В подкожно-жировой клетчатке визуализируется мешковидное анаэхогенное образование размером 1,2×1,8×2,4 см на уровне Со3-Со4 с четкими контурами, а также анаэхогенное образование мешковидной формы 1,0×1,4×2,0 см неоднородной гетерогенной структуры на уровне S6-Со4, которые соединены между собой трубчатой структурой.

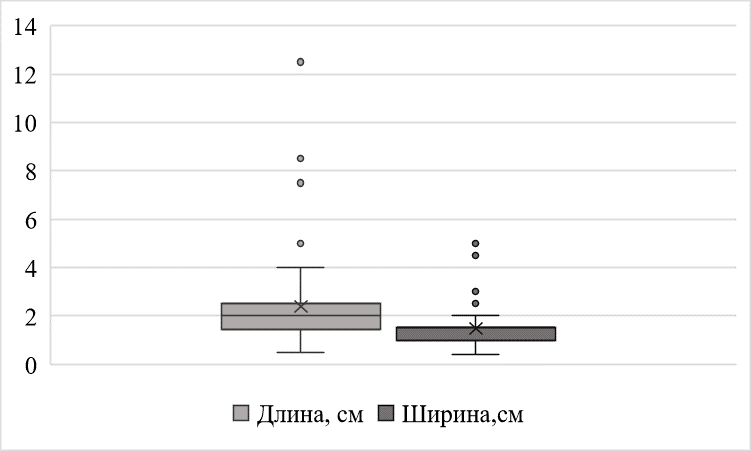

По данным УЗИ инфильтрата выявлено, что его длина составляла 2,4 ± 1,9 см с минимальным размером 0,5 см и максимальным – 12,5 см.

Ширина инфильтрата в среднем была на уровне 1,5 ± 0,8 см с колебанием от 0,4 до 5,0 см (рис. 5). Средняя подкожная протяженность свищевого хода составляла 3,6 ± 2,1 см

(от 0,2 до 12 см).

Рис. 4. Ультразвуковое изображение ЭКХ у пациента К., 52 года

Fig. 4. Ultrasound image of pilonidal sinus in patient K., 52 years old

Рис. 5. Длина и ширина инфильтрата (см) в межъягодичной складке по данным УЗИ

Fig. 5. Length and width of the infiltrate (cm) in the intergluteal fold according to ultrasound

В табл. 2 представлены данные размеров инфильтрата согласно объективному осмотру и УЗИ.

Таблица 2

Table 2

Размеры инфильтрата у пациентов; M±SD

Infiltrate sizes in patients; M±SD

| Объективный осмотр | УЗИ |

Длина, см | 4,1 ± 2,3 | 2,4 ± 1,9 |

Ширина, см | 1,8 ± 0,8 | 1,5 ± 0,8 |

В исследовании Zou Q. et al. (2022) изучались размеры эпителиального копчикового хода по данным магнитно-резонансного исследования, проведенного 100 пациентам. По данным авторов, длина ЭКХ в среднем составила 4,9 см (1,1–10,0 см), ширина – 2,4 см (0,4–11,4 см), а глубина поражения – 1,7 см (0,4–4,6 см). Кроме того, обнаружено прогностическое значение продольного размера ЭКХ. Так, большая длина поражения была независимым фактором риска ранних послеоперационных осложнений (отношение шансов – 1,02, р < 0,05) [Zou et al., 2022].

Оценка и анализ применения различных методов лечения ЭКХ в зависимости от морфометрических характеристик ЭКХ является целью наших дальнейших исследований.

Заключение

Эпителиальный копчиковый ход с хроническим воспалением остается актуальной медицинской проблемой, особенно среди молодых людей. Заболевание имеет различные клинические проявления и степень тяжести, что определяет необходимость индивидуального подхода к диагностике и лечению.

Анализ полученных нами результатов исследования подтвердил возрастные и половые особенности ЭКХ. Средний возраст пациентов составил 33,0 ± 8,2 года, при этом 40,4 % больных находились в возрастной группе 26–35 лет, а большинство пациентов (69,2 %) были мужского пола. Выявлены значительные вариации размеров инфильтрата: средняя длина инфильтрата при осмотре составила 4,1 ± 2,3 см, при УЗИ – 2,4 ± 1,9 см; протяженность свищевого хода по данным УЗИ достигала 3,6 ± 2,1 см, что подчеркивает необходимость комплексной оценки при выборе тактики лечения.

Перспективным направлением остается разработка шкал оценки тяжести ЭКХ на основе клинических и ультразвуковых параметров для индивидуализации хирургического вмешательства.

Список литературы

Aimar K., Baker D.M., Li E., Lee M.J. 2025. Lived Experience of Pilonidal Sinus Disease: Systematic Review and Meta-Ethnography. Colorectal Dis. 27(1): e17295. doi: 10.1111/codi.17295

Beal E., Hind M., Bradburn E. 2018. Design and Rationale of the PIlonidal Sinus Treatment‐STudying the OPtions (PITSTOP) Study: A Multicentre Cohort, Nested Mixed‐Methods Case Study and Discrete Choice Experiment. Int. J. Surg. 59: S6. doi: 10.1016/j.ijsu.2018.10.021

Brown S.R., Hind D., Strong E., Bradburn M., Din F., Lee E., Lund J., Moffatt C., Morton J., Senapati A., Jones H., Lee M.J., PITSTOP Management Group. 2024. Real-World Practice and Outcomes in Pilonidal Surgery: Pilonidal Sinus Treatment Studying The Options (PITSTOP) Cohort. Br. J. Surg. 111(3): znae009. doi: 10.1093/bjs/znae009

Cai Z., Zhao Z., Ma Q., Shen C., Jiang Z., Liu C., Liu C., Zhang B. 2024. Midline and Off-Midline Wound Closure Methods After Surgical Treatment for Pilonidal Sinus. Cochrane Database Syst Rev. 1(1): CD015213. doi: 10.1002/14651858.CD015213.pub2

Duman K., Gırgın M., Harlak A. 2017. Prevalence of Sacrococcygeal Pilonidal Disease in Turkey. Asian J. Surg. 40(6): 434–437. doi: 10.1016/j.asjsur.2016.04.001

Emral A.C., Gülen M., Ege B. 2025. Evaluating Efficacy and Outcomes: Comparison of Laser Treatment and Crystallized Phenol in Pilonidal Sinus Disease. Front Surg. 11: 1494382. doi: 10.3389/fsurg.2024.1494382

Faurschou I.K., Ankersen J.L., Pedersen N., Sørensen M.J., Friis M.L., Pedersen A.G., Doll D., Haas S. 2025. Gender-Specific Outcomes in Pilonidal Sinus Disease: Female Outcomes After Cleft Lift Surgery in a Large Prospective Danish Cohort. Colorectal Dis. 27(2): e70003. doi: 10.1111/codi.70003

Guner A., Cekic A.B., Boz A., Turkyilmaz S., Kucuktulu U. 2016. A Proposed Staging System for Chronic Symptomatic Pilonidal Sinus Disease and Results in Patients Treated with Stage-Based Approach. BMC Surg. 16: 18. doi: 10.1186/s12893-016-0134-5

Harries R.L., Alqallaf A., Torkington J., Harding K.G. 2019. Management of Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Disease. Int. Wound. J. 16(2): 370–378. doi: 10.1111/iwj.13042

Haweizy R.M. 2024. Surgeons' Experience and Practices in Managing the Pilonidal Sinus in the Kurdistan Region of Iraq. Cureus. 16(6): e62115. doi: 10.7759/cureus.62115

Iesalnieks I., Ommer A. 2019. The Management of Pilonidal Sinus. Dtsch Arztebl Int. 116(1–2): 12–21. doi: 10.3238/arztebl.2019.0012

Johnson E.K., Vogel J.D., Cowan M.L., Feingold D.L., Steele S.R. 2019. Clinical Practice Guidelines Committee of the American Society of Colon and Rectal Surgeons. The American Society of Colon and Rectal Surgeons' Clinical Practice Guidelines for the Management of Pilonidal Disease. Dis Colon Rectum. 62(2): 146–157. doi: 10.1097/DCR.0000000000001237

Kanlioz M., Ekici U., Tatli F., Karatas T. 2021. Pilonidal Sinus Disease: An Analysis of the Factors Affecting Recurrence. Adv Skin Wound Care. 34(2): 81–85. doi: 10.1097/01.ASW.0000725168.11099.92

Li Z., Jin L., Gong T., Qin K., Cui C., Wang Z., Wu J. 2023. An Effective and Considerable Treatment of Pilonidal Sinus Disease by Laser Ablation. Lasers Med Sci. 38(1): 82. doi: 10.1007/s10103-023-03741-1

Luedi M.M., Schober P., Stauffer V.K., Diekmann M., Andereggen L., Doll D. 2021. Gender-Specific Prevalence of Pilonidal Sinus Disease over Time: A Systematic Review and Meta-Analysis. ANZ J Surg. 91(7–8): 1582–1587. doi: 10.1111/ans.16990

Mahmood F., Hussain A., Akingboye A. 2020. Pilonidal Sinus Disease: Review of Current Practice and Prospects for Endoscopic Treatment. Ann. Med. Surg. (Lond). 57: 212–217. doi: 10.1016/j.amsu.2020.07.050

Oetzmann von Sochaczewski C., Gödeke J. 2021. Pilonidal Sinus Disease on the Rise: A One-Third Incidence Increase in Inpatients in 13 Years with Substantial Regional Variation in Germany. Int. J. Colorectal. Dis. 36(10): 2135–2145. doi: 10.1007/s00384-021-03944-4

Ojo D., Gallo G., Kleijnen J., Haas S., Danys D., Dardanov D., Pellino G., Jongen J., O'Shea K., Basso L., Christou N., De Nardi P., Brown S., Senapati A. 2024. European Society of Coloproctology Guidelines for the Management of Pilonidal Disease. Br. J. Surg. 111(10): znae237. doi: 10.1093/bjs/znae237

Stauffer V.K., Luedi M.M., Kauf P., Schmid M., Diekmann M., Wieferich K., Schnüriger B., Doll D. 2018. Common Surgical Procedures in Pilonidal Sinus Disease: A Meta-Analysis, Merged Data Analysis, and Comprehensive Study on Recurrence. Sci Rep. 8(1): 3058. doi: 10.1038/s41598-018-20143-4

Zou Q., Zhang D., Xian Z., Wang X., Xie S., Hu B., Ren D. 2022. Prognostic Factors of Flap Techniques for Pilonidal Disease Based on Magnetic Resonance Imaging and Clinical Parameters. Asian J. Surg. 45(1): 284–290. doi: 10.1016/j.asjsur.2021.05.021